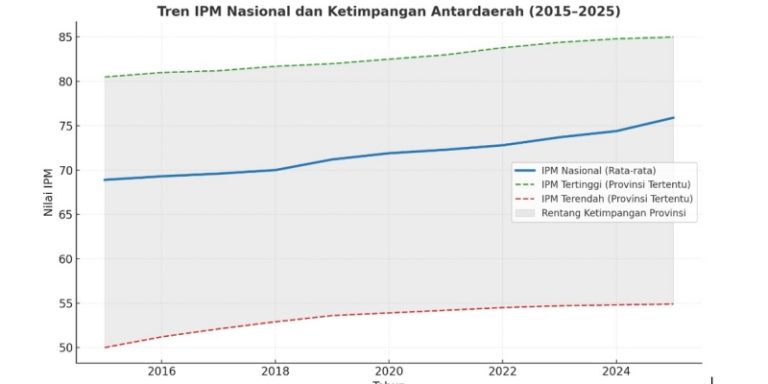

Pada 2025, rentang IPM provinsi masih sangat lebar: 54,91 (Papua Pegunungan) hingga 85,05 (DKI Jakarta). Mobilitas status terjadi, di mana Kepulauan Riau menembus “sangat tinggi” (80,53) dan Papua Barat Daya naik ke “tinggi” (70,55), namun peta ketimpangan belum berpindah drastis: 3 provinsi “sangat tinggi”, 30 “tinggi”, 4 “sedang”, dan 1 “rendah”.

Pada saat yang sama, indikator penyusun IPM, UHH (Umur Harapan Hidup): 74,47; HLS (Harapan Lama Sekolah): 13,30; RLS (Rata-rata Lama Sekolah): 9,07; dan pengeluaran riil Rp12,802 juta semuanya naik dibanding 2024 lalu.

Namun perbaikan ini sayangnya tidak serta-merta meniadakan dualitas pasar kerja: sektor modern (manufaktur maju, jasa korporat, keuangan, pariwisata premium) menawarkan upah lebih tinggi dan benefit formal, sedangkan sektor tradisional/informal tetap yang padat karya berproduktivitas rendah dengan perlindungan sosial terbatas.

Lewis Dual-Sector dan Efficiency Wage

Model Lewis Dual-Sector menjelaskan transisi pembangunan dari sektor tradisional (surplus tenaga kerja, produktivitas marginal mendekati nol) ke sektor modern (padat modal, produktivitas tinggi). Pada fase awal, arus tenaga kerja desa-kota menambah luaran sektor modern tanpa mendorong upah desa secara signifikan.

Transisi berhasil bila dan hanya bila laju ekspansi sektor modern menyerap surplus tenaga kerja secara berkelanjutan.

Masalahnya, apabila investasi sektor modern mulai tersendat (biaya logistik tinggi, pasokan listrik mahal, hambatan perizinan, lemahnya aglomerasi industri dan aksi premanisme), maka terjadi “jebakan dualisme”: surplus tenaga kerja tidak terserap tuntas dan terkonsentrasi di informalitas urban.

Di titik ini, intuisi Efficiency Wage ikut bermain, artinya perusahaan modern kerap membayar upah di atas tingkat pasar untuk menekan turnover dan meningkatkan effort, sehingga memperlebar jarak upah-produktivitas dibanding UMKM.

Tanpa kebijakan yang menjembatani, maka kesenjangan ini terus bertahan meski IPM, yang mencerminkan “kapasitas dasar” naik.

Tampaknya, kita juga perlu menyadari indikator HLS/RLS mencerminkan kuantitas pendidikan, bukan kualitas pembelajaran. Jika kualitas stagnan, “tahun sekolah” menjadi sinyal yang lemah bagi produktivitas.

Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus bertumpu pada learning outcomes (literasi, numerasi, problem-solving), bukan semata angka tahun belajar.

Bagaimana Menjembatani Dualisme?

Aglomerasi terencana di luar Jawa. Bentuk growth nodes yang mengikat pendidikan vokasi, Balai Latihan Kerja, dan klaster industri spesifik wilayah. Contoh: food processing dan cold-chain di Sulawesi; perikanan berteknologi dan ship maintenance di Maluku; logistik-energi dan manufaktur pendukung di Kalimantan.

Tujuannya adalah mengubah peningkatan HLS/RLS menjadi penyerapan kerja lokal bernilai tambah sehingga migrasi berkurang.

Kemitraan rantai pasok (vendor upgrading). Desain insentif fiskal untuk perusahaan jangkar yang meng-onboard UMKM lokal ke dalam rantai pasok formal (standarisasi mutu, lean manufacturing, digitalisasi pembukuan). Learning-by-supplying mempercepat difusi praktik produktivitas dan memperkecil jurang upah.

Skema portable benefits untuk pekerja informal. Banyak pekerja terserap di sektor non-standar. Paket jaminan sosial portabel—kesehatan, kecelakaan kerja mikro, iuran pensiun ringan akan meningkatkan effective wellbeing dan mengurangi kerentanan kemiskinan meski hubungan kerja fleksibel.

Informasi pasar kerja dan mobilitas. Kembangkan job-matching antardaerah dengan standar kompetensi yang dapat dibaca mesin (portofolio digital, lencana micro-credential).

Sediakan subsidi relokasi/hunian sementara bagi pekerja yang menandatangani kontrak formal lintas-provinsi—relevan terutama ketika jarak IPM antardaerah masih terlalu lebar (85,05 vs 54,91).

Kualitas belajar sebagai KPI daerah. Tetapkan target perbaikan literasi-numerasi dan asesmen adaptif berbasis teknologi. Berikan performance grant kepada daerah yang menunjukkan perbaikan learning outcomes yang terukur, bukan sekadar kenaikan HLS/RLS numerik.

Work-based learning dan standardisasi sertifikasi. Perluas apprenticeship berbayar dengan standar nasional okupasi (misal. operator CNC, teknisi PV, juru las bersertifikat nasional) dan jalur percepatan pengakuan kompetensi agar pekerja informal yang berpengalaman dapat “naik kelas” ke sektor modern.

Dengan paket-paket kebijakan di atas, maka rerata IPM yang meningkat akan lebih mudah diterjemahkan menjadi laju transformasi struktural yang lebih terdistribusi sehingga tidak hanya mengangkat pulau-pulau berkemajuan di segelintir aglomerasi saja.

Penutup

Kenaikan IPM ke 75,90 menandakan kapasitas dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan daya beli terus menguat. Namun rerata nasional menutupi jurang spasial dan sektoral yaitu sebagian wilayah dan sektor masih bergerak pelan, sementara kantong modern melaju cepat. Ini sinyal kemajuan yang perlu diapresiasi sekaligus alarm pemerataan yang belum tuntas.

Melalui perspektif Lewis Dual-Sector dan intuisi efficiency wage, kita melihat mengapa dualisme bertahan: penyerapan di sektor modern belum cukup luas, biaya koordinasi dan logistik masih tinggi, serta kualitas pembelajaran belum berkelanjutan.

Tahun sekolah bertambah, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan learning outcomes yang terukur, serta “lama belajar” yang mudah berubah menjadi sinyal negatif di pasar kerja.

Solusi yang ditawarkan seperti aglomerasi terencana di luar Jawa, vendor upgrading UMKM dalam rantai pasok, portable benefits untuk pekerja non-standar, job-matching berbasis kompetensi plus subsidi relokasi, dan standardisasi apprenticeship yaitu mengarahkan IPM dari angka menjadi produktivitas yang dapat dirasakan. Kuncinya selain pada orkestrasi lintas lembaga juga disiplin evaluasi berbasis bukti.

Kesimpulannya, tentu saja IPM yang meningkat adalah hanya fondasi awal, dan bukan garis finis. Tanpa dibangunnya jembatan ke struktur produksi dan kualitas pembelajaran, dualisme akan bertahan.

Dengan paket kebijakan yang konsisten dan terukur dari pemerintah, kenaikan IPM bisa diterjemahkan menjadi upah riil yang membaik, mobilitas karier pekerja yang lebih merata, dan transformasi struktural yang inklusif dan berkelanjutan.

*Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific